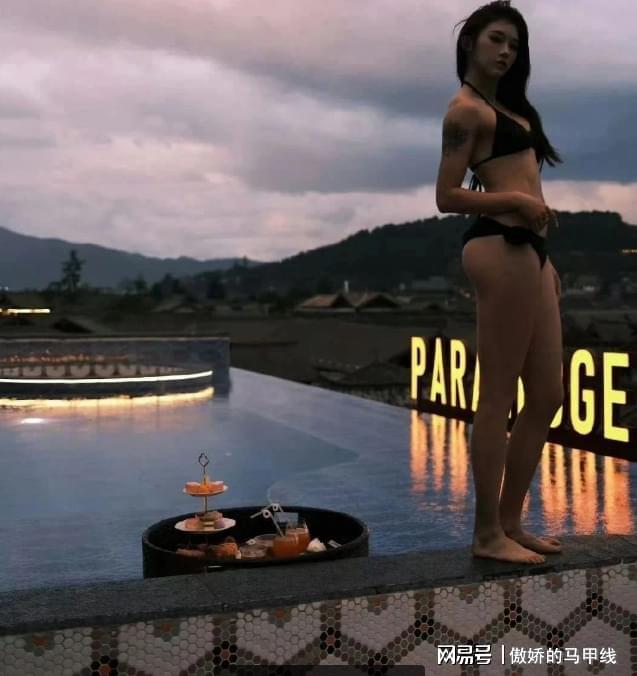

2024年全国田势摘得女子100米栏冠军,领先亚军陈银凤0.34秒。这本该是竞技体育纯粹的高光时刻,却因她身着黑色窄边三角裤的着装选择纯旭配资,在社交媒体掀起了一场关于“女性运动员着装边界”的激烈争论。当舆论的聚光灯从赛道上的速度与激情转向运动员的裤腰尺寸,这场争议早已超越服装本身,成为透视社会性别观念、审美标准与竞技体育本质的棱镜。

科学视角下的“战袍”:0.01秒的生死时速

从运动科学角度剖析,窄边三角裤绝非哗众取宠的“时尚单品”。田径装备专家指出,此类设计通过减少皮肤摩擦面积和空气阻力,可为运动员带来0.01秒以上的速度提升。在顶级赛事中,这一微小差距足以决定冠军归属。美国短跑名将弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊纳在1988年奥运会穿着类似装备打破世界纪录,便是最佳例证。

更值得关注的是,这种专业设计在男子赛场早已司空见惯。从博尔特的碳纤维跑鞋到菲尔普斯的鲨鱼皮泳衣,男性运动员对科技装备的追求从未遭遇“暴露”质疑。当吴艳妮的着装被贴上“露骨”标签时,暴露的实则是体育界隐性的性别双标——女性运动员必须在“专业性能”与“传统审美”间艰难平衡,而男性则无需承受此类规训。

商业逻辑与个人表达的双重挤压纯旭配资

作为某运动品牌的代言人,吴艳妮的着装选择深陷商业逻辑与个人表达的博弈场。品牌方通过“窄边战袍”强化“速度与力量”的视觉符号,运动员则借此展现个性态度。这种共生关系在社交媒体时代被无限放大:吴艳妮的“无裤风”写真引发10亿次播放,商家迅速推出“同款战袍”,粉丝为偶像打榜刷量,形成完整的流量闭环。

但当竞技体育沦为商业秀场,真正的代价正在显现。某短视频平台数据显示,吴艳妮相关话题中“穿搭争议”占比达63%,远超“比赛成绩”的讨论度。这种本末倒置的关注,让运动员被迫陷入“成绩不佳被骂实力差,成绩优异被批靠炒作”的双重困境。正如体育评论员所言:“当睫毛根数比跨栏速度更受关注,体育精神正在被流量吞噬。”

性别凝视下的身体政治

争议背后,是根深蒂固的性别偏见在作祟。男性运动员穿着比基尼参加沙滩排球鲜少被质疑,而女性运动员的紧身裤却常遭“荡妇羞辱”。这种不平等的审视,本质上是将女性身体视为被规训的对象。从挪威女子沙滩手球队因拒绝穿比基尼被罚款,到郑钦文穿瑜伽裤被批“不得体”,女性运动员始终在“展现力量”与“符合审美”间挣扎。

更令人忧虑的是,这种偏见正渗透进竞技评判体系。吴艳妮在杭州亚运会因抢跑被取消成绩后,部分网友将矛头指向其赛前化妆、纹身等个人特质,甚至编造“申诉甩锅”的谣言。当运动员的私生活细节取代竞技表现成为讨论焦点,体育竞技的纯粹性已然崩塌。

破局之道:回归竞技本质

要终结这场荒诞的争议,需要多管齐下的改革。首先,体育管理部门应明确着装标准,既保障科技装备的合理使用,又避免“一刀切”的道德审判。其次,建立网络暴力举报机制,严惩对运动员的人身攻击。更重要的是,公众需重构审美体系——欣赏运动员的肌肉线条与爆发力,而非用“柔美”“纯洁”等刻板印象束缚她们。

吴艳妮的窄边三角裤,恰似一面棱镜,折射出体育圈的多重怪象:当流量成为评判标准,当审美凌驾于专业,当性别偏见渗透竞技,体育精神正在悄然褪色。唯有打破这些枷锁,我们才能真正看见运动员在赛场上绽放的光芒——那无关裤腰尺寸,只关乎超越自我的勇气。正如吴艳妮在社交媒体所言:“只有弱者,才会因为我明媚张扬的性格破防。”或许,真正需要反思的,从来都不是运动员的着装,而是我们看待运动员的眼光。

点石策略通提示:文章来自网络,不代表本站观点。