2025年8月31日至9月3日亿腾证券,俄罗斯总统普京的中国之行从一开始就牵动着全球目光。

如今俄乌冲突持续,西方制裁下俄罗斯能源出口承压,国际油气市场格局暗流涌动,所有人都在关注:这场跨越数千公里的外交互动,能否为俄罗斯带来关键突破?

9月2日,中俄蒙三国元首第七次会晤在北京落下帷幕,三份能源合作文件的签署,给出了明确答案。

三国元首会晤:三年之约,锚定合作方向

8月31日,普京带着由三位副总理、十多位部长组成的庞大代表团抵达中国,这样的阵容足以说明俄罗斯对此次访问的重视。

距离上一次中俄蒙元首会晤已过去三年,这三年里,三国合作虽稳中有进,但也面临外部干扰、项目推进节奏等现实问题。

此次重逢,更像是一场“补位”与“提速”的关键对话。

会晤中,中方提出的三点建议成为三方协作的核心框架。

在政治互信上,中方明确提到,当前国际形势动荡,三国更需守住战略依托的底线,尤其要排除外部杂音。

对蒙古而言,这意味着要在“第三邻国”议题与三边合作间找到平衡,避免因短期考量影响长期布局。

在互利合作层面,跨境基础设施和能源项目被放在了最突出的位置,筹备多年的中俄蒙天然气管道,终于从“规划图纸”向“落地实施”迈出关键一步。

而在上合组织框架下,中方提议用好天津峰会搭建的合作平台,即便蒙古尚未成为正式成员国,凭借中俄共同邻国的独特身份,也能在区域协作中发挥不可替代的作用。

普京当场对中方关于政治互信的提议表示认同,他直言“这是巩固三边关系的根基”。

蒙古总统呼日勒苏赫也态度明确,强调会将中俄视作核心合作伙伴,全力推进中俄蒙经济走廊建设。

没有过多外交辞令的绕弯,三方在关键议题上的共识亿腾证券,为后续项目落地扫清了顶层障碍。

西伯利亚力量2号:一波三折后的“破冰时刻”

若要给此次三国合作找一个“主角”,西伯利亚力量2号天然气管道无疑是最佳选择。

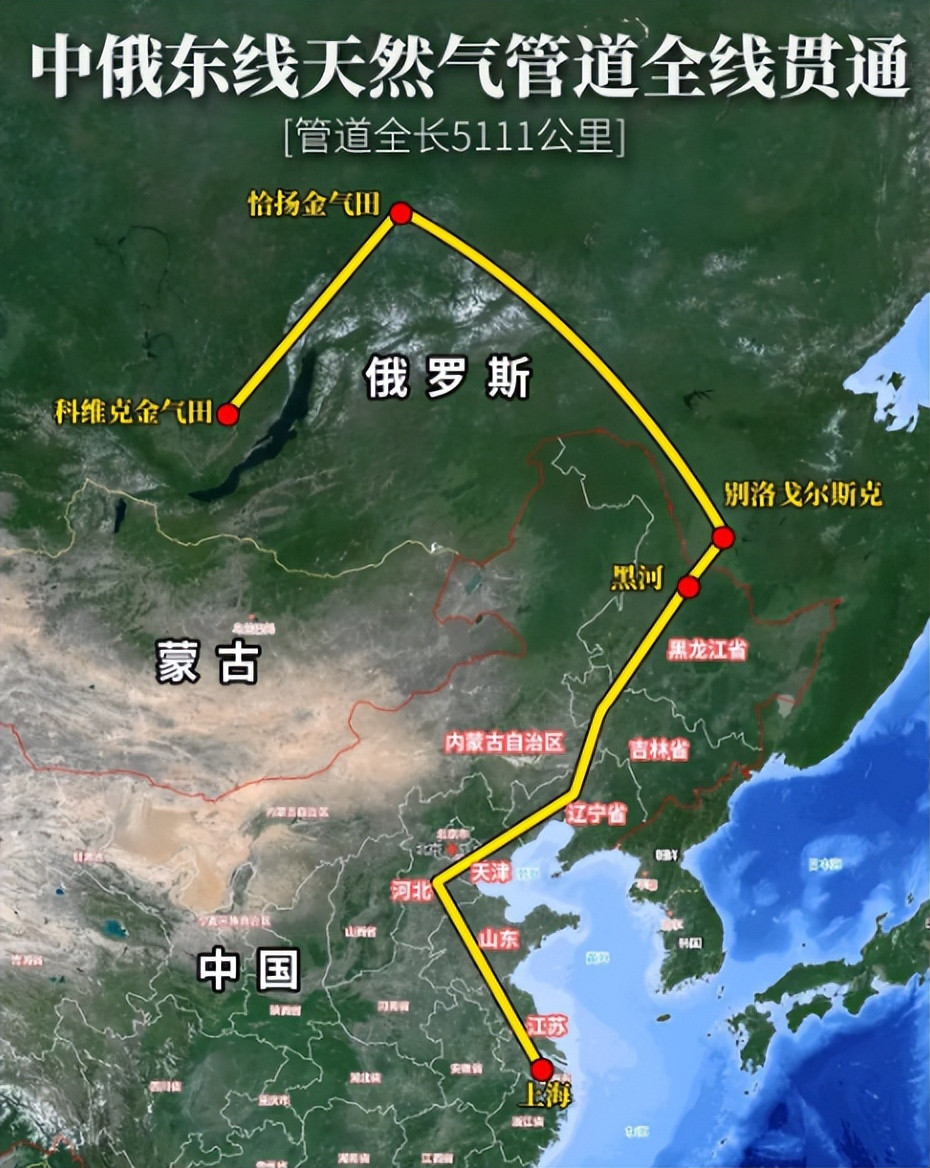

这条连接俄罗斯西伯利亚气田、过境蒙古进入中国的管道,从构想之初就充满波折,几乎每一步推进都伴随着挑战。

最早在2022年9月,普京就曾公开表示,中俄已就管道大部分参数达成一致,唯独卡在了最关键的天然气价格上。

能源合作的核心博弈从来都在这里,2014年西伯利亚力量1号签署30年合同时,4000亿美元的金额背后,也是多轮价格谈判的结果。

此后,外部制裁波及俄罗斯远东基建,包括这条管道在内的多个项目被迫推迟。

2024年8月,蒙古在制定五年经济规划时,甚至暂时将管道项目移出优先级,转而聚焦中蒙跨境铁路。

当时外界还猜测“蒙古可能放弃过境角色”,俄罗斯也一度接触哈萨克斯坦探讨替代路线,项目推进陷入停滞。

直到9月2日三国签署备忘录,这场持续数年的“拉锯战”才迎来转折。

根据俄气总裁米勒在会后的披露,这份备忘录明确具备法律约束力,管道过境蒙古的部分将单独命名为东方联盟。

这样既满足俄罗斯向中国出口天然气的需求,也能让蒙古借此进口俄气,解决自身能源供应问题。

当然,所有人都清楚,备忘录不等于最终的供销合同,天然气价格还没敲定,这仍是后续谈判的核心。

但至少,三方终于就“要不要建”“怎么建”等问题上达成一致,曾经的分歧与犹豫亿腾证券,暂时让位于共同推进的目标。

现有管道升级+远东新线:俄罗斯的“即战力”与“长远棋”

此次合作并非只有“远期项目”,中俄在现有天然气管道上的升级,以及远东新线的推进,给了俄罗斯更实在的“短期收益”与“长期保障”。

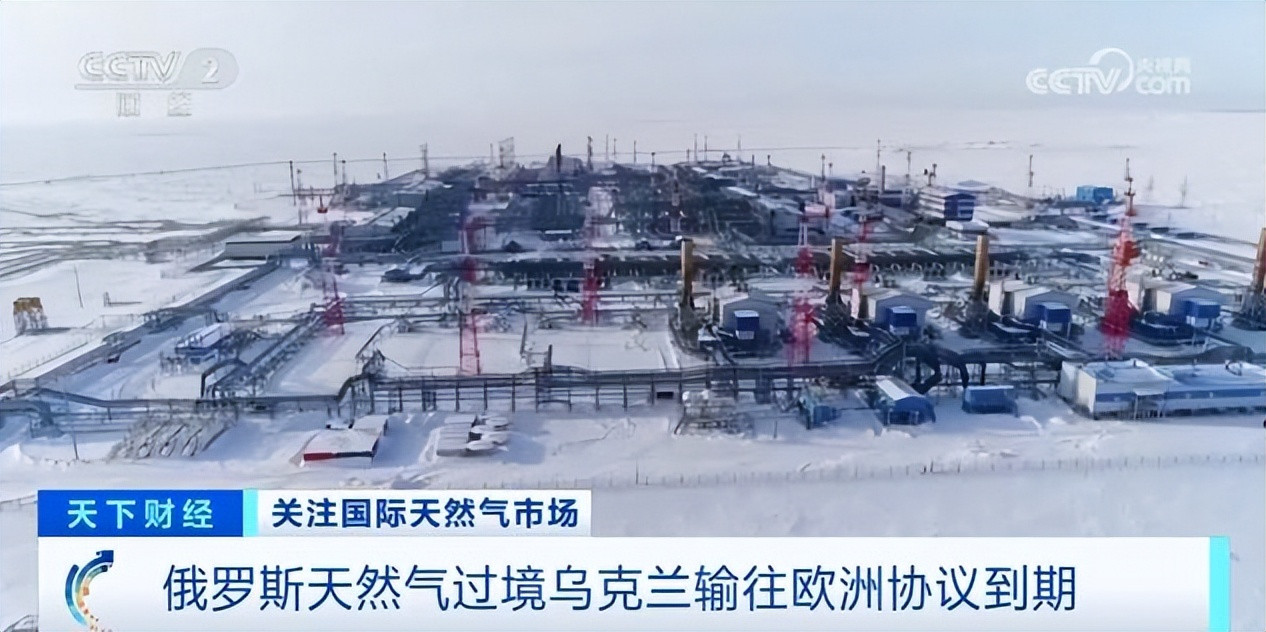

先看西伯利亚力量1号。这条2019年底通气的管道,原本计划在2025年底达到每年380亿立方米的输气量,但俄乌冲突改变了节奏。

欧洲市场对俄气需求骤降,大量天然气急需寻找新出口,中国市场则成为了“刚需”。

从2022年初开始,中俄就着手探讨“东线增供”,计划通过增加压气站、完善附属设施,把输气量再提一个台阶。

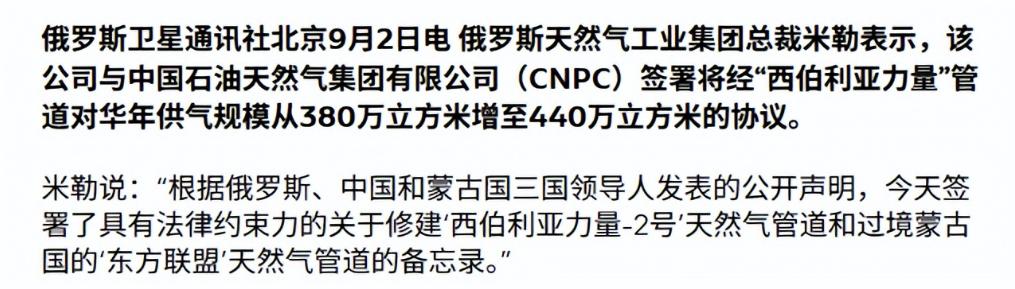

经过3年多的技术对接与协商,此次访问期间,双方正式确定将年输气量提升至440亿立方米。

每年新增的60亿立方米,对当下财政紧张的俄罗斯而言,是实实在在的“现金流”,也是能源出口的“稳定器”。

另一边,中俄远东线天然气管道也进入了“待动工”阶段。

这条管道起点在库页岛,途经伯力、海参崴,最终接入中国东北管网,过去3年里,双方已经签署了多份政府和企业层面的协议。

从路线勘测到技术标准,几乎所有前期准备工作都已完成。

虽然它的年输气量仅从100亿立方米提升至120亿立方米,增量看似不大,但在俄欧能源合作彻底断裂的当下,每一份陆地管道订单都至关重要。

这意味着俄罗斯能源出口不再依赖单一方向,远东地区的气田也能借助这条管道激活产能,为当地经济发展注入动力。

成果背后:三方共赢的“实在账”

对普京而言,此次访华确实称得上“满载而归”,但这份“收获”不止是俄罗斯的单向受益,而是三国各取所需的共赢。

对俄罗斯来说,短期有西伯利亚力量1号每年60亿立方米的增量,能直接缓解财政压力。

长期看,西伯利亚力量2号的突破,让远东发展战略有了核心支撑,能源出口格局也从“偏重欧洲”转向“欧亚平衡”,这是对抗西方制裁的关键一步。

对中国而言,两条管道的输气量提升,意味着天然气进口渠道更稳定,既能保障能源安全,也能为“双碳”目标下的能源结构优化提供助力。

而蒙古的收益同样明显:作为过境国,不仅能通过管道进口廉价俄气,解决国内能源短缺问题,还能通过收取过境费、参与管道运营,带动沿线地区就业与经济发展。

接下来,三国的合作还会向更具体的方向推进。

比如在交通配套上,俄罗斯计划在蒙古境内修建标准轨铁路支线,解决跨境铁路轨距不一的问题,为管道建设期间的物资运输提供便利。

三方还会共同升级边境口岸设施,提升贸易通关效率。没有空泛的“合作口号”,所有规划都围绕着“怎么把项目做好”“怎么让收益落地”展开。

在全球地缘政治复杂多变的当下,中俄蒙的能源合作或许不是最“吸引眼球”的新闻,但却是最具现实意义的实践。

它证明,抛开零和博弈的思维,通过平等协商找到共同利益点,就能实现1+1+1>3的效果。

而西伯利亚力量2号管道未来每一米的推进,都是这份共赢最好的注脚。

【消息来源】

亿腾证券

亿腾证券

点石策略通提示:文章来自网络,不代表本站观点。