光绪二十一年春天臣配资,河湟大地血流成河,甘肃提督面对投降的回民,挥刀砍下,三万条人命,一个不留。

这个曾经\"以鲜血染红顶子\"的西北悍将,为什么放弃了清朝惯用的\"剿抚兼施\"策略?

马如彪的\"革新\"埋下祸根

光绪十年,一个朝圣归来的年轻人改变了整个西北的命运。

花寺门宦三房头马永瑞的儿子马如彪,从麦加朝觐三年归来。他带回的不仅是宗教热忱,更是一套全新的教义理念。

\"念回经,摇朵罗,敞开头巾,讽经跳舞\"——这些在马如彪看来的宗教净化,在叔父马永琳眼中却是离经叛道。

两人的争执迅速蔓延到循化、河州一带,老教与新教的对立,如干柴遇烈火。马如彪在循化传播新教,追随者日众,马永琳则坚决抵制,双方教民互相指责,摩擦不断。

面对教争,西宁县衙门选择了看似公正的做法,让双方签署反诉讼文件,不偏不倚。知县劝告:\"都是伊斯兰教,何必分高低。\"

这种和稀泥的处理方式,恰恰激化了矛盾。马永琳认为官府纵容异端,马如彪觉得自己被污蔑。积怨越来越深。

光绪二十年秋,一场械斗彻底撕破了脸面。老教首领韩努力与新教首领韩穆萨在循化发生激烈冲突,死伤数十人。

消息传开,各地响应如潮。

李昌发在海原县起事,韩文秀占据西宁,冶主麻控制碾伯,马成林盘踞化隆,包良割据大通,闵伏英横行洮西。起义军迅速控制了河湟地区的主要交通要道,连朝廷的文书都无法传递。

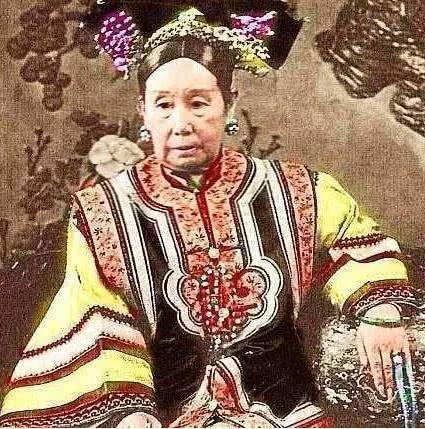

清廷上下震惊,甲午战败的伤口还在流血,西北又起狼烟。慈禧太后在颐和园接到加急奏报,当即下旨:\"速派重兵,务必平定。\"

朝野上下都想到了一个人——董福祥。

从土匪到提督的传奇

董福祥的履历,本身就是一部传奇。

1840年生于宁夏固原的农家,父亲是个老会头子。这个从小舞刀弄棒的孩子,注定要在乱世中闯出一番天地。

同治元年,西北大乱,董福祥拉起队伍,既打回军,也抗官兵。短短几年,他的队伍发展到号称三十万,自封\"陕甘自卫总团大元帅\",控制陕甘十余州县。

1869年,湘军悍将刘松山用\"一点开花,中心突破\"的战法击败了董福祥。走投无路的董福祥选择投降天臣配资,所部被改编为\"董字三营\"。

这一投降,改变了董福祥的命运轨迹,他用尽一切办法证明自己的忠诚。

同治九年二月十四日,刘松山在金积堡中弹身亡。董福祥眼睁睁看着自己的恩人被假降的马化龙部诱杀,这一刻,深深刺痛了他的心。

\"招抚?狗屁!\"董福祥愤怒地下令,用开花炮猛轰马家滩回民军堡寨。一日之内,回寨尽毁,死伤无数。

这次惨痛的教训,让董福祥对招降政策产生了深深的不信任。\"投降的敌人,永远都可能再次背叛。\"

光绪元年,董福祥随左宗棠西征新疆,担任先锋。达坂城一战,他率军急行军1200里,突袭成功。托克逊城外,甘军如虎入羊群,歼敌两万余。

\"董军名震西域\"这六个字,是用敌人的鲜血写就的。

光绪二十年,董福祥被慈禧太后钦点参加六旬大寿庆典,全国41名文武大员中,他赫然在列。在颐和园的觐见中,慈禧对这个西北汉子印象深刻。

\"朕有董福祥,如虎添翼。\"慈禧的这句话,让董福祥感激涕零。

河湟事变爆发后,清廷第一时间想到了董福祥。诏书急如星火:\"董福祥立功西陲,著广为收募,克日成军。\"

户部拨银三十万两,毛瑟枪两千杆,子弹六十万颗,朝廷的信任和重托,压在了董福祥肩上。

血腥的\"董式平叛\"

董福祥制定的平叛方针只有九个字:以回制回,应剿尽剿,速战速决。

他把最精良的装备德国大炮和毛瑟枪,配发给回族将领马安良。\"用回人杀回人,最有说服力。\"董福祥的算盘打得很精。

临洮康家崖第一战,马安良率军歼敌三千余人,消息传开,叛军士气大挫。

光绪二十一年十月中旬,董福祥抵达河州城下。

叛军听闻\"杀人不眨眼的董大帅\"回来了,魂飞魄散,争相出城投降,城门外跪了一地求饶的人。

马永琳率领数百名头目走出城门,双膝跪地,请求宽恕。他们以为,按照惯例,投降就能保命。

董福祥面无表情天臣配资,挥手示意。

刀光闪过,马永琳人头落地。

周七十、马显文、闵伏英……六百余人,一个不留,鲜血染红了河州城外的黄土地。

十二月,董福祥令部将何得彪、张铭新率军扑向西宁。

南川数千回民看到大势已去,\"手执良民旗帜\",拥向府城表示投降,他们以为举起这面旗帜,就能保住性命。

何得彪为了在董福祥面前立功,下令格杀勿论。

后子河战役,何得彪亲自督战,杀戮回民\"逾万\"。枪声如雨,哭喊震天。\"枪毙及坠涧落崖死者复数千\"。

清军进攻哆吧失败后,恼羞成怒,对当地百姓进行报复性屠杀。\"老弱孤寡之回,家搜户索,银钱粮草掳掠空,无衣无食,虽生犹死。\"

战事基本结束后,董福祥命令马福禄处理\"河湟善后\"。

马福禄率领\"安宁军\",开始了更大规模的清洗。韩文秀、马大头、马成林、冶主麻等重要首领,全部被处决。

三万条人命,化作董福祥履历上的一行功绩。

金积堡的血色教训

为什么董福祥坚决拒绝\"剿抚兼施\"?

答案要回到同治九年的金积堡,刘松山的死,给董福祥上了最残酷的一课。

当年,马化龙假意投降,请刘松山入营受降。董福祥多次劝阻:\"大帅,此人不可信。\"刘松山摆手:\"已经投降,岂能再起波澜?\"

结果,刘松山死在了马化龙的营帐里。

这一幕,深深烙印在董福祥心中。\"宁可杀错,不能放过。投降的敌人,随时可能反咬一口。\"

同治回乱持续十一年,甘肃人口从1945万减少到490万,死亡1455万人,死亡率高达74.5%。陕西人口从1394万减少到772万,死亡622万人。

董福祥亲历了这场浩劫的全过程,他见过太多次招抚之后的反叛,见过太多次仁慈换来的背叛。

\"慈不掌兵。\"董福祥把这四个字刻在了心里。

河湟事变必须速战速决。

甲午战败,国库空虚,朝廷给董福祥的时间不多,金钱更不多,拖得越久,变数越大。

董福祥选择了最简单粗暴、也是最有效的方法杀光。

事实证明,这种方法确实有效。河湟事变从爆发到平定,总共不到一年半,相比同治回乱的十一年,这个效率堪称神速。

平定河湟事变,让董福祥彻底进入了清廷核心圈。

光绪二十一年,董福祥被加封太子少保,赏赐骑都尉世职。从一个农家子弟,到朝廷重臣,董福祥用鲜血铺就了这条道路。

更重要的是,甘军的地位得到了空前提升,从此,甘军势力渗透到整个甘肃,与湘军分庭抗礼。

\"一将功成万骨枯。\"董福祥知道这个道理。

董福祥的铁血政策,确实达到了震慑效果。

河湟事变后,当地百姓对甘军闻风丧胆。\"手执良民旗帜\",跪在路边表示归顺,成了当时的日常景象。

没有人再敢轻易造反,董福祥用三万条人命,换来了西北数十年的\"太平\"。

有时候,最血腥的方法,恰恰是最\"有效\"的方法。

董福祥的选择,反映了那个时代的残酷现实。

在一个弱肉强食的世界里,仁慈往往被视为软弱,宽容往往被当作可欺,董福祥用最极端的方式,证明了自己的\"能力\"。

董福祥镇压河湟事变的手段,虽然残酷,却在当时的语境下达到了统治者想要的效果。

这个从农家子弟成长为朝廷重臣的西北汉子,用自己的方式,在历史的长河中留下了血色的印记。

参考资料:《董福祥》- 百度百科《第三次河湟事变》- 维基百科《同治陕甘回乱》- 维基百科

点石策略通提示:文章来自网络,不代表本站观点。